Monday, September 03, 2012

Diccionario secreto

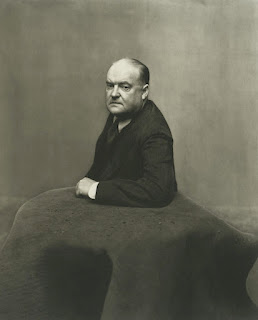

Piglia, Ricardo. Scholar latino de mucha inteligencia. Convenientemente rojo como buen peronista, convenientemente alineado con los proyectos de emancipación sudamericanos que garantizan a un scholar prolongadas estadías en los liberales y bien recortados campus universitarios norteamericanos, es un novelista, ensayista y crítico residente en algún lugar de América. Estudioso y a carta cabal uno de los pocos conocedores en lengua española de los formalistas rusos, es, en consecuencia, autor de trabajadas novelas de laboratorio. Convenientemente radical, radical chic, ha escrito reveladores ensayos sobre la maquinaria de la literatura, trabajos algo crípticos y del todo inútiles aunque inteligentes, divertidos y presuntuosos, más que el propio secreto de la creación. Candidato ideal a todos los premios literarios contemporáneos y a convertirse, él y su obra, en objeto de toda suerte de tesis de grado, estudios, análisis y doctorados, Piglia es el perfecto tipo de escritor cultivado en el aburrido aunque veloz e imparable tiempo actual, un baluarte de la literatura de mantel y mesa de hoy.

Escribir: distancia, ironía

Para llegar a pensar libremente, es necesario sentir que lo que se escribe no tendrá consecuencia alguna.

Renan

Renan

Sunday, September 02, 2012

Friday, August 31, 2012

Thursday, August 23, 2012

La verdad y la belleza

El arte concierne a la verdad no solo esencialmente, sino absolutamente. Es otro nombre para designar a la verdad.

La ironía es una forma de tacto (qué palabra tan divertida). Es nuestro ponderado sentido de la proporción en la elección de formas para la encarnación de la belleza. Y la belleza está presente cuando la verdad ha descubierto la forma idónea.

Iris Murdoch

La ironía es una forma de tacto (qué palabra tan divertida). Es nuestro ponderado sentido de la proporción en la elección de formas para la encarnación de la belleza. Y la belleza está presente cuando la verdad ha descubierto la forma idónea.

Iris Murdoch

Tuesday, August 21, 2012

Sunday, August 19, 2012

La fiesta inmóvil (inicio)

El verano obedece a una ley: dura tres meses, marca la piel, jamás regresa. El

verano arranca en la ventana de un hotel cuyos postigos permiten que el último

rayo de luz sortee los visillos, el borde de la mesa, la lámpara, y acaricie la

piel en los muslos de la joven después de la ducha. El agua fría ha refrescado

los treinta y nueve grados ambiente, ahora ella prepara la valija. De la mesa

de noche toma los dos biberones ingleses, regalo del padre para el nieto, y los

coloca en el compartimento interior de su bolso junto con un paquete de pañuelos

húmedos. Aún desnuda, dobla las toallas del hotel mientras mira al niño dormido

en la cuna y presiente el aleteo de una gaviota. El reloj digital anuncia las

siete: Adriana se coloca el pijama de dos piezas, un blusón sin mangas con pantaloncillos de gasa, percibe en un punto indefinido entre el corazón y el estómago el temor de cualquier día antes de ir a la cama, el miedo a capturar un sueño reparador que no exceda la hora de partir. Enciende un cigarrillo en el balcón —es el noveno piso, una ciudad sin amor se extiende a sus pies— y escucha el mar que se agita a un par de manzanas, aunque ella sepa que se trata de un extranjero a su nariz educada entre árboles de altura —ciruelos, fresnos, castaños—, ajena por completo a la plenitud del mar. Se trata de una mujer buena, una mujer educada en el amor, una

mujer unilateral, es decir, un ser susceptible a la dureza, el engaño y el

rencor. Adriana es la mujer que podría repetir una y otra vez, “creo en la

familia, soy una mujer de familia”, y apretar la colilla en el borde del

alféizar, cerrar los postigos con cuidado y abandonarse en la impostura de una

de esas series de televisión que hoy en día todo el mundo ve para sentirse más

perspicaz, inteligente y cultivado de lo que en realidad es. Cerrar los ojos —es

lo que hace Adriana—, cerrarlos con miedo a quedarse dormida, es un doble

sufrimiento a causa del escaso y evasivo sueño y por el avión quizá perdido. Confía

en la alarma de su teléfono celular y en su reloj interior que, a pesar de la

temperatura de esa noche, nunca ha fallado. Cobija al bebé, hasta el mentón. Se

despoja de las mantas moviendo las piernas y deja al descubierto su cuerpo aún

joven y por completo deseable.

Oscar coloca el aparato telefónico sobre la mesa de

noche con la esperanza de dormir unas horas (...)

Saturday, August 18, 2012

Sunday, August 12, 2012

Friday, August 10, 2012

Tuesday, August 07, 2012

El inicio

Lo llamaban Liver Lips y a él le gustaba. Pensaba que la mañana del martes era

similar, idéntica, a la del jueves pasado y que el próximo domingo sería otro

martes. Observaba por la ventana la iglesia de piedra convertida

en cosa vieja que solo servía para llamar a misa a las seis de la tarde, con sus

campanadas pesadas e insólitas que tomaban desprevenidos a todos en el

edificio. En las cúpulas veía dibujarse el rostro de los amigos que le

ofrecieron su mano, sus oídos, su fama y sus copas para hacer de él un hombre

con porvenir. Pero ahora estaba seguro de que el porvenir no es algo que se

construye, como el pasado le había enseñado a través de los padres, la escuela y la

mala fortuna, sino algo que se pierde, que uno está condenado a recibir como se

recibe una arruga en la frente o un cabello blanco en la sien. Los veía a todos

juntos, aves de rapiña encaramadas en las cúpulas, sonriéndole, riéndose de él

o gastando una broma secreta como hacen los burócratas en los pasillos de los

ministerios. Veía la risa del uno sin oírla, sus dientes picados por la

nicotina, su andar inquieto de niño que nunca creció y lastra su cuerpo de

adulto hasta el ridículo, ridículo que clavan los otros en su espalda a

traición, acto con que lo construyen y otorgan sentido. Eso es un hombre,

piensa Liver Lips, el tramado y la urdimbre que los otros tejen cada día sobre

los poros de quien miran y a quien, a fin de cuentas, compadecen. Eso es un

hombre, piensa, la compasión o el desprecio de los otros, y observa con desesperanza

el perfil del tordo, su amigo, fatigado hasta la destrucción por intentar

llevar al extremo afanes que a nadie importan más que para el prestigio y

privilegio, es decir, para la consumación de la vanidad de uno mismo. La tarde

ha sido un ir y venir de gentes enloquecidas a causa de papeles que se han

perdido y folios que confunden sus números en la inoperancia de sus acólitos,

en las manos de sus secretarias, en la implacabilidad del olvido. La tarde ha

sido una confusa sucesión de llamadas al teléfono celular y la acumulación de

unas pistas que permitan enfrentar el acoso de los otros, los que, sin decirlo,

le han concedido el dudoso título de hombre ridículo. La noche va

convirtiéndose en las manos de estos hombres y estas mujeres que luchan por los

hijos que van al colegio, por las esposas solitarias en las casas, desesperadas

y ansiosas, por los créditos que esperan en las mesas de los bancos para pagar

las viviendas recién adquiridas, por la silla tumbona que a un esposo se le antojó

un domingo por la tarde al pasar frente a la vitrina de un mall, por la resolución

de un conflicto —una boda, un divorcio—, por la mujer que espera, recostada sobre

el lecho con un Marlboro en la mano, la llegada del hombre al escondite, por la

paz de una tía siempre enferma, por la combustión de un motor que espera en la

vitrina de exhibición de una tienda, por la curación de un hijo que ha caído y

está en cama, la noche va convirtiéndose en las manos de estos hombres y estas

mujeres en un intento por huir de sí mismos, cuál constituye el sentido de los

hombres en las ciudades y en los puertos: hundirse en el resto para escapar de

la soledad.

Thursday, August 02, 2012

El sentir del sinsentido

La caída de las tardes, la sucesión de los amaneceres, la espera de las mañanas,

el timbre de los teléfonos que anuncian el porvenir y el riesgo, la

construcción de los retos inútiles —todos los son—, el cepillarse los dientes

con frenesí desde el calcio antiguo y temprano que se consolida hasta mancharse

y destruirse, la mujer en la pared que recoge las cartas, los clips, el papel,

los teléfonos celulares, las tarjetas de presentación del hombre que dice ser

su patrón, el tronco que emerge entre las piernas de él cuando despierta, su

humor variable, alentado por lo que debe y ha aprendido a callar, su indiferente

violencia, sus gritos detonados y aun los sordos, la paciencia de su esposa, la

dulzura de su mano en la nuca de los hijos, su resignación ante lo imposible y la

lucha que no se apaga, su intento por cambiarlo, amoldarlo, por hacerlo a su

medida, el sonido del reloj que subraya la persistencia de días crueles,

impenitentes, agresivos, difusos, torpes, redondos, como torpe y redonda es la

vida cuyo único sentido consiste en terminar atrapada en una novela, algo

matemáticamente perfectible, el ser capturada entre papeles que la redondean con

pulidos bordes que han de enseñarnos que es preciso vivir lo más alto y más bajo,

relojes de la derrota, para capturar ese caos y encerrarlo en una jaula, entre páginas.

No cabe decir más, hay que vivirlo todo, el único sentido de una existencia

razonable y trascendente acaso sea el recuerdo del patio trasero de la casa, el

de la arena y las gallinas bañadas por el sol, el patio del tanque oxidado en

la memoria, la puerta trasera. La página, el recuerdo, una puerta. El sentido

si uno respira. El sentir del sinsentido.

Monday, July 30, 2012

Oberturas magistrales

El despertar se inicia al decir soy y ahora. Lo que ha despertado permanece algún tiempo echado, mirando fijamente al techo y escudriñando en su interior hasta que reconoce el yo y deduce yo soy, yo soy ahora. Después, al menos, viene el aquí como algo negativamente tranquilizador. Pues es aquí, esta mañana, donde esperaba encontrarse. En eso que se llama en casa.

Un hombre soltero, Christopher Isherwood

Sunday, July 29, 2012

Friday, July 20, 2012

Wednesday, July 18, 2012

Monday, July 16, 2012

Thursday, July 12, 2012

Shakespeare: la cópula

RODRIGO Muy

respetable Brabancio, acudo a vos con lealtad y buena fe.

YAGO ¡Voto al cielo!

Sois de los que no sirven a Dios porque lo manda el diablo. Venimos a ayudaros

y nos tratáis como salvajes. ¿Queréis que a vuestra hija la cubra un caballo

bereber y vuestros nietos os relinchen? ¿Queréis tener jacos y rocines en

lugar de allegados y parientes? BRABANCIO ¿Y quién eres tú, desvergonzado?

YAGO Uno que viene

a deciros que vuestra hija y el moro están jugando a la bestia de dos espaldas.

BRABANCIO ¡Miserable!

Wednesday, July 11, 2012

Tuesday, July 03, 2012

Fridolin en los veinte años

Cuando era un jovencito, varios años antes de la noche de máscaras, Fridolin consumía su tiempo pensando actuar como se debe en la vida adulta. Aunque no llegara a cumplir los preceptos que acumulaba como fiebres de la melancolía, algunos pasaron a ser constitutivos de su modo de ser. En el consultorio, mientras imagina a Albertina, su esposa, desnuda sobre la cama, reclinada sobre un costado tan larga y deseable como es, pletórica a causa del sexo, recuerda al joven de veinte años que fue y enumera sobre las hojas del recetario su pequeño levítico:

1. Nunca correr o ir de prisa. La prisa descompone la figura pues corresponde a la civilización burguesa del trabajo, no la del ocio. Hay que honrar el ocio, la lentitud y la contemplación que caracterizan al hombre peculiar.

2. Referirse a todos con el formal usted para establecer distancia. Desconfiar de la confianza e intimidad de los jóvenes y el mundo joven. Nunca dirigirse de forma personal al servicio doméstico, a los dependientes de los lugares o a cualquier persona que haga trabajos manuales.

3. No hablar en voz alta, expresarse en tono medio, casi un semi tono, y preferir los secretos dichos al oído. Orientar el decir en la medida de lo que los otros dicen. Observarlos siempre y nunca hablar antes de haber escuchado cuidadosamente lo que dice el interlocutor.

4. Nunca comer demasiado y ni siquiera bien. Comer siempre poco. Procurar no comer.

5. Nunca exhibirse, aparecer en fotografías o despertar el interés de los demás.

6. Siempre llegar tarde a las recepciones y marcharse de ellas muy temprano.

7. Nunca proponer como tema de conversación aspectos relacionados con comidas o alimentos. De la misma manera, nunca adquirir personalmente alimentos o artículos para la supervivencia. Hacerlo a través de terceros. La comida envilece al hombre y lo sume en el terreno animal. Jamás comer comida rápida.

8. Siempre llevar paraguas o sombrillas. Un hombre peculiar nunca se expone a la lluvia o recibe la luz solar plena.

9. No llevar paquetes u otros usos en las manos.

10. Jamás beber en exceso en compañía de otros. Si se ha de beber copiosamente que sea en soledad. Privilegiar la soledad por sobre todas las cosas.

11. No evidenciar los sentimientos propios ni expresarlos. Mantenerlos ocultos y conocidos solo por nosotros mismos. Jamás entablar pláticas sobre el corazón, es una práctica de mal gusto. Procurar no hablar de uno en las conversaciones sociales.

12. Nunca reír en público. Que jamás nos vean llorar. Adoptar para el rostro una mueca de desdén.

13. Enamorarse una sola vez en la vida y no volver a demostrar sentimientos amorosos toda la vida.

14. Casarse por interés.

15. Nunca entregar lo que realmente pensamos ni todo lo que sabemos. Mantener al resto en una inagotable interrogación.

16. No dejarse ver en lugares públicos. Nunca hablar con desconocidos. No detenerse a hablar en la calle.

17. Vestir con sobriedad y contención.

18. No asistir a espectáculos multitudinarios de ningún orden. Evitar las concentraciones, la masa, los centros comerciales. Escuchar música en privado y no asistir a conciertos.

19. Establecer relación solo con gente de raza blanca.

20. No evidenciar los antecedentes familiares y jamás evidenciar los sentimientos que se guarda por las personas.

21. No tener hijos porque atentan contra varios preceptos anteriores.

22. No llevar barbas, bigotes ni pelo alguno en el rostro o el cuerpo.

23. No tocar a las personas, abrazarlas o besarlas en público y a la mujer solo en privado.

24. Honrar, proteger y cultivar tez de porcelana.

25. Nunca dormir demasiado. Cinco horas son suficientes.

26. No portar artículo tecnológico alguno ni accesorio no correspondiente con el vestuario tradicional. Debe manejarse tecnología y novedades con destreza, aunque jamás pueda evidenciarse que uno conoce y manipula los objetos con soltura.

27. Leer literatura e historia, ver obras de arte y oír música en conciertos privados o discos.

28. No perseguir la felicidad, la sabiduría ni la paz.

29. Componer un habla singular, personal, y, si es necesario, corregir la pronunciación de los vocablos y la dicción hasta conquistar un grado neutral, el grado cero. Hablar siempre con corrección y propender a la ironía en el trato con las gentes.

30. Caminar siempre erguido.

31. Preferir el clima frío y la vida en las urbes, nunca el campo.

32. No guiar vehículo alguno, ser conducido siempre.

33. No zaherir a las personas pero tampoco reportarles alegría.

34. No ver ni leer noticias, mantenerse siempre algo ignorante, desinformado y retrasado respecto de la política y lo contemporáneo.

35. No practicar ejercicios físicos de importancia o riesgo, caminar solo distancias prolongadas.

36. No evidenciar creencia, fervor ni fe religiosa alguna pues vulgariza y descompone la figura.

37. Animales no, niños no: tienen pelo, hacen ruido y desarman lo estético que exige la vida y la soledad que se busca.

Fridolin se fatiga, sus ojos. Observa los números, las letras, las frases cosidas: arruga el papel. Siente un escozor en la parte baja del cuerpo y se pone en pie. Arroja una tras otra las pelotitas blancas en el cesto de la esquina. Terminado el juego, pasa el picaporte de la puerta con gran sigilo.

En la calle, Fridolin. Le escuece. Es Albertina.

Sunday, July 01, 2012

Saturday, June 23, 2012

La crítica (IV)

Johnson nos enseña que la autoridad de la crítica como género literario depende de la sabiduría del crítico como ser humano y no de la corrección, o incorrección, de alguna teoría o praxis. Hazlitt observó que las artes, incluida la literatura, no son progresivas, y esto incluye la crítica como rama del arte literario.

La crítica más memorable es una crítica de la experiencia, no hay ningún método excepto uno mismo y, más profundamente, la "objetividad" se acaba por convertir en algo fácil, vulgar y, por lo tanto, desagradable. La verdadera subjetividad crítica, o la personalidad crítica, pocas veces consiste en abandonarse a sí mismo, pero es difícil de lograr y depende del aprendizaje, del intelecto y del misterio de la vitalidad individual. La "objetividad" resulta ser al final un destilado de las opiniones de otros, ya vayan estas disfrazadas de filosofía, de ciencia o de la convención social de alguna academia.

Harold Bloom

Friday, June 22, 2012

La literatura, la vida

Incluso el peor Hemingway nos recuerda que, para comprometerse con la literatura, uno tiene primero que comprometerse con la vida.

Vila-Matas sobre Hemingway

Saturday, June 02, 2012

Tuesday, May 15, 2012

Wednesday, May 09, 2012

El hombre escribe a la mujer

La mujer debe ser escrita por el hombre. Con la palabra el hombre le otorga sentido, en la palabra ella alimenta primero su ilusión, la decisión de amar después, la caída en el sexo más tarde, la esperanza y la desesperanza al final. El hombre no tiene otro bien que la palabra frente a la mujer y no puede más que usarla. El hombre puede escribir a la mujer de tres modos: como una quimera, como una excreta y como un fantasma. El hombre que escribe la quimera de la mujer confía en ella, cree en su valor y aprecia que el mundo tenga un significado femenino, materno, desde el origen en el vientre hasta el orificio en el fin, ese hombre cree que gracias a ella podrá caminar más ligero y menos despistado. Quien escribe quimera muere con la sonrisa en el rostro pensando que el mundo es un lugar con sentido y que su credulidad es buena. El hombre que escribe a la mujer como una excreta es un realista por naturaleza y por exceso, el individuo que transita de la fe al escepticismo, de las ideas a la administración de las cosas. Es el hombre que ha perdido la confianza y en el camino debe romper con la creencia de que el mundo es un lugar solidario en que el dolor es compartido: sabe y le duele que deba seguir su paso en soledad. Por ello recuerda a la mujer como una excrecencia, por ello es vil y conoce de veras el mundo, en su solidez rocosa, en su forma áspera, lo que es lo mismo que saber de la desilusión, el destino y la nada. Quien escribe a la mujer como excreta muere con el rictus doliente de la víctima, con la mueca del que nunca ha sido guerrero, del canalla. El hombre que escribe a la mujer como un fantasma suele ser un soñador, un enajenado, un iluso: de espaldas a ella, sin oírla, olfatearla, penetrarla, humillarla, dominarla o abandonarse a ella, sin ser vencido por la hembra, ese hombre vive como el niño que comparte el cordel con la niña y no sabe que ella será la víctima de otros hombres y él apenas su compañía contra el verdugo. Para quien escribe a la mujer como un fantasma la mujer es la niña que fue un cachorro macho que aún no conocía de posibilidades y aún no era consciente de su poder en la belleza. Si las posibilidades la llevan de la mano hacia el amor, el único ideal que las mujeres alimentan y los hombres desprecian porque no llegan a comprenderlo, la belleza la conducirá a la muerte del amor, a su imposibilidad y cierre. La belleza de la mujer siempre matará la posibilidad de conocer el amor porque la abandonará en el engaño, en su propio engaño. El hombre que escribe a la mujer como un fantasma a quien jamás conoció como mujer, muere con la boca abierta, en actitud de desconcierto y perplejidad, sin fe, como un imbécil.

(De “Rita”, Retorno a San Juan)

Thursday, May 03, 2012

Wednesday, May 02, 2012

Friday, April 27, 2012

El noble

El impulso heroico del púber a puertas de ser adolescente, la indignación que aflora cuando sabe que un perro se come a otro y el mundo es un lugar que a nadie paga lo justo, con el tiempo encuentra un desenlace fatídico: pocas veces abraza el honor inútil de quien no se traiciona y termina sus días en compañía de uno o dos hombres, uno de los cuales conmisera mientras el otro censura su actitud, la inutilidad de su noble propósito. En su versión más frecuente el esclavo que reposa en el adolescente toma un hacha y se vuelve verdugo, moralista, un gran vil. Cuando el heroísmo púber no cesa, cuando no termina de aceptar la digna persuasión de la indiferencia, se cierra como un drama vergonzante.

(De "Retorno a San Juan", Retorno a San Juan)

Thursday, April 26, 2012

La crítica (iii)

»Tanto mayor será la validez y la vigencia de un poema —entendiendo por poema toda obra de arte literaria— cuanto mejor sepa excitar y conmover lo “eterno en el hombre”; pero solo logrará excitar y conmover lo eterno en el hombre si el poema es fruto de la experiencia única, no repetida, no copiada, resultado de una convicción íntima, personal y nueva, producto de una verdadera creación. Es ésta una de las leyes y uno de los secretos constantes de la literatura.

»¿Qué otra cosa es el lenguaje con que se encuentra cada poeta sino una materia inerte, un peso muerto que debe sobrepujar? Las palabras son objetos ya fabricados, y cada una de ellas significa una cosa, está consagrada a denotar algo fijo y determinado, casi fatalmente ligada a un objeto consabido.

El idioma, pues, no es tanto un aliado cuanto un enemigo del poeta. La victoria que significa cada acto creador es ante todo una victoria contra el lenguaje, ese hecho general, tradicional, ya petrificado, convertido en molde. El poeta tiene que volverlo incandescente, tiene que hacerlo vibrar como si fuera un instrumento nunca antes pulsado. “Originalidad” tiene relación con origen. En cada gran poeta, el lenguaje tiene un nuevo origen, un nacimiento nuevo, un resplandor como de primer día de la creación.

Antonio Alatorre

Monday, April 23, 2012

Saturday, April 21, 2012

Monday, April 09, 2012

El bicéfalo

Si nació artista el hombre nació hembra. Él o ella olfatean lo vacuo, el fracaso, el delirio. Él-Ella simplifica sus razones a uno: no es dado organizar el universo, la felicidad es un imposible. Él solo sabe de caídas, es décadent: vive como mujer, padece un pasado. Ella y su confusión —el desatino del mundo— se doblegan sin resignarse: temible es morir en nosotros mismos. Naufraga él en su obstinado solipsismo, la cerrada subjetividad, la soledad más antigua: en la belleza, el desierto y su lágrima. Solo él es hembra, solo él, muerto, vestigio y retiro. Él: el Abandonado.

Wednesday, April 04, 2012

La lucha

El hombre que lucha en pos de su autorrealización, el que tiene talento, confianza y fe, el hombre que cree y se aleja del grupo, el que se atreve a ser individuo y es libre, lucha por ideales tan necios como cualquier otro; el hombre que abre senderos y lo logra es tan solitario y egoísta como el último y más estúpido de los hombres. En ello la grandeza y el fracaso se dan la mano. Con ello se constata que en su potencia el ser humano es una quimera.

Sunday, April 01, 2012

Saturday, March 24, 2012

El nacimiento de la belleza

El alumbramiento de toda belleza —bella, monstruosa, inútil como son los actos bellos— es un instante sobrecogedor y destructivo del pasado que escasos individuos soportan sin desplomarse moralmente. Es, como en la Venus de Boticelli, un ascenso y un chispazo que no se admite sin caer ciego. Evento oscuro y sobrecogedor, tanto, que quizá explique por sí mismo por qué hoy el arte conoce tan lamentable decadencia.

Thursday, March 15, 2012

La crítica (ii)

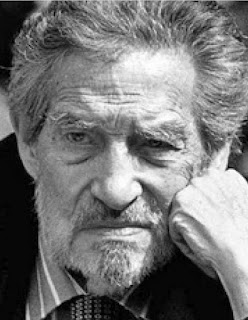

Soy curioso y me agradan las novedades de hoy o de hace mil años; también me gusta compartir mis descubrimientos y mis preferencias. Por temperamento y por íntima convicción me ajusto con dificultad a las opiniones recibidas. Como muy pocas veces he resistido a la tentación de decir mi inconformidad, me he visto envuelto en ásperas discusiones y querellas envenenadas. Era fatal que esto ocurriese en un medio como el mexicano. Entre nosotros la disidencia se convierte fácilmente en herejía y la crítica en excomunión. Fui imprudente y fui condenado a una suerte de ostracismo. No me arrepiento: prefiero la soledad a las malas compañías. Pero no todo fue negativo: tuve algunas satisfacciones que sería exagerado llamar amargas y gané amigos y lectores. La práctica del periodismo literario tiene muchos peligros; el más grave, como se ha señalado muchas veces, consiste en confundir nuestras impresiones personales con la crítica propiamente dicha. Sus ventajas, sin embargo, son notorias: aguza nuestra sensibilidad, pule nuestro entendimiento y es una brújula que nos orienta un poco en el mar incierto de la actualidad literaria. En el mejor de los casos, llega a ser una carta de marear que, aunque no nos preserva de las tempestades, las calmas chichas y los naufragios, nos ayuda a descubrir el rumbo de los vientos, es decir, el espíritu de los tiempos.

Octavio Paz

Octavio Paz

Wednesday, March 07, 2012

Noticia de la prohibición de alcohol

Para Douglas Coronel

—Otra copa, por favor.

—Disculpe señor: ya no se puede.

—Pero, ¿por qué no se puede?

—Es la hora, señor.

Había oído algo sobre la hora, algo que no recuerdo, algo de arriba. No me importa: pongo las monedas en manos del mozo. Seguiré, aunque veo cómo, una a una, las puertas de los comercios caen, se repliegan, puertas enrollables ásperas y absurdas, y en unos minutos me encuentro solo, despreciado por el ruido y la noche. Allá va el miedo, podría recordar, allá camina enfundado en cuerpos de muchachas que ríen aunque en verdad desfilen un hartazgo, una cierta depresión, allá va el miedo dispuesto a no despertar. Observo a los últimos, los fanfarrones de las Harley y sus roadies, a la prostituta que, ligera en su vestido de lentejuelas, engaña, coqueta, al estudiante que ha pagado cuatro margaritas, y extenderá todas las líneas a que ella lo incite, al arquitecto con voz de latón que en el último bar abierto del barrio de La Mariscal ansía alcanzar la cumbre entre las piernas de un camionero. Sentenciados por la bruma y la hora, los comercios de la plaza ruidosa de Quito cierran la boca, hacen silencio, se callan.

El estado desea que las puertas se enrollen áspera, absurdamente, pues quiere devolverte sano y salvo a casa, el estado te protege de “la maldad, la soledad, la barbarie, la ignorancia, el salvajismo”, por lo cual será difícil sortear su vigilancia: el estado es, a fin de cuentas, la seguridad. Solo en él puedes ser libre, solamente en su cuadrícula la libertad es permitida y santa; por fuera al hombre “no le hace ningún bien”, como también ha escrito Hobbes, ese digno pensador al servicio del estado, y lo más probable es que, si se le deja, refocile el ser humano en el barro como el marrano remilgado que puede llegar a ser. No tengas miedo, entonces, de reposar bajo el árbol del estado porque solo a él compete convertirse en tu guardián y garante. Esto equivale por completo a lo que dijo, vehemente y terrible, el teólogo de las almas inconformes: “dentro de la Revolución, todo, contra la Revolución, nada”, dentro del estado todo el provecho que seas capaz de recibir, policía, escuelas públicas, refinadas bibliotecas, agua entubada, fuera de él la abyección de las pasiones, el libre ejercicio de los instintos, la noche, la sumisión por el alcohol.

Ernest Hemingway decía que un hombre inteligente debe beber copiosamente para convivir con los necios. Quizá cuando dijo eso, si es que en verdad lo dijo, Hemingway estuviese haciendo libre uso de un egoísmo primitivo y nada más. Quizá se creyera demasiado listo para granjearse tamañas ínfulas. Aunque, si lo entendemos mejor, tal vez al noble Earnest le asistiera la razón al señalar que con demasiada frecuencia nos convertimos en cruzados de la estupidez. Para observarnos de cerca acaso lo mejor sea hacerlo brumosamente, tal vez de ese modo la aberración del hombre resulte menos evidente, más soportable si se la observa difuminada entre desvaríos. Acaso ésta sea una de las principales virtudes de andar bebido, mezclar la nítida particularidad de los necios con su amorfa generalidad, atentar contra la veracidad de lo fiable para que el hombre que soporta y está ebrio obtenga a cambio la sencilla bondad de la misericordia.

Así es que ahora ya puedo deciros, caballeros de las etiquetas, los brindis y el vómito: misericordiosos del mundo uníos porque vuestro será el reino de los cielos. Misericordiosos del mundo no olvidéis que el estado vela por vuestros intereses, apurad la copa misericordiosos de la Tierra que tenéis contados los minutos, levantad el codo y romped los vasos, verted la sopa sobre la espalda de vuestra anfitriona, besad a la criada, desmayaros en la caseta del perro —como bien lo hizo algún beodo, uno de los peores, Francis Scott Fitzgerald—, haced pronto el ridículo que el estado os cuida. Para defenderos de cualquier cosa el estado ya replica: contra la Revolución nada porque el primer derecho de la Revolución es el derecho a existir. Y frente al derecho de la Revolución de ser y existir, nadie —por cuanto la Revolución significa los intereses de la nación entera— puede alegar con razón un derecho contra ella, nadie, pregona el estado a los cuatro vientos, pues él aguardará ahí, taumaturgo y omnisciente, para ser el custodio. A fin de cuentas eres el benjamín que requiere de su cuidado para que en los albores de la nueva patria devenga el hombre nuevo que se anhelaba. “No puedes tomar aún tus propias decisiones”, murmura el estado, “la libertad te agobia, te fatiga, te conduce a la violencia y el desacuerdo”, advierte. Por ello has de dejar que te arrope al calor de su cordura y quizá puedas aprovechar tu cápsula de libertad como es debido. Deberás, haragán, mocosito, allanarte a sus métodos y practicar su liturgia. El estado levanta la voz, el estado recita su teología.

Ese fue el modo en que quise beber otra copa, pero la razón ilustre no lo permitió. Fue ese el modo en que supe que la hora protege la madrugada, que los días ordinarios se acortan para el bebedor sociable, que los fines de semana no han de ser mejores, y que el domingo, ay, el día más triste de la semana, es el claustro, la soledad, el suicidio de la vida mundana en la provincia. El estado te obliga a ser juicioso y casto, a quedarte quieto en nombre de ciertas aritméticas. Amurallado detrás del fortín del bien común, el ecónomo medieval exhibe cálculos como catapultas y maquilla dichas patrañas con su moral arbitraria, una, ni siquiera trina. Si le apetece, el individuo podría permanecer en la condición original de naturaleza, pero la moral del estado no va a aflojar la cuerda: la entelequia es totalitaria y argumenta beneficios en torno a la paz, la convivencia y la hospitalidad que él mismo desalienta porque son factores contrarios a su dominio cimentado en la guerra, la discordia y un aislamiento que gusta llamar, patéticamente, orgullo nacional. Se atreve a todo ello, la entelequia, de modo asaz despiadado porque su única razón, carnada y alimento eres tú.

A estas alturas quizás no falte el zoquete que diga que no se trata del estado sino del gobierno, acaso se atreva a asomar la cabeza. Subrayo: he dicho estado y no gobierno, ese ridículo epifenómeno del estado. Hay que padecer al estado y su monopolio de la fuerza porque nacemos y habitamos en él desde la cuna; el gobierno, no nos desesperemos, no es más que una aventura, un combate, un mal de noventa y nueve años. Es el estado el que, jactancioso de su fuerza, prohíbe y prescribe desde tiempos inmemoriales, aunque el gobierno no cese de rotar sus peones, los siervos que idean y alientan las peores causas, aquellos que reconocen en el monarca la gracia de la moral anhelada, aquellos a quienes el mismo estado no ha regalado su pedazo de libertad y justicia en el pasado, y ahora caminan resentidos y claman por venganza.

¿Quiénes aplauden en los graderíos? ¿El ángel autoritario, el hijo menor, el débil mental que obedece como un ciego los ucases dictados por el zar prieto, el nuevo y el viejo caudillo? ¿Los pacatos que encuentran sangre en el fondo de un martini sobre la barra de un bar? ¿Los sociólogos con sus máquinas de cálculo y su procaz aritmética en los dedos? La ciudad está llena de hombres buenos, de espíritus piadosos, de cerdos con ideales, la ciudad sobrevivirá al gobierno y quizá al estado, por ello, no hay que temer a la madrugada, no hay que hacer caso de los cívicos, de los teólogos, de los que comen hostias. ¿Tomarlos en serio en un mundo en que todos beben, se drogan, son pornógrafos, en el que todos estamos enfermos de ansiedad? ¿Ajustarnos a la prohibición, dejar que el cerco se estreche si todo está perdido? ¿Para qué? ¿Para liberarnos de la vid y la cebada por “traidoras a la patria y a la decencia” como plañía la Anti-Saloon League, manga de orates que promovieron la ley Seca en el norte tan distante? ¿Para “crear una nueva nación” donde “las cárceles y correccionales pronto quedarán vacíos”, donde “todos los hombres volverán a caminar erguidos, sonreirán todas las mujeres y reirán todos los niños”? Toscamente, yo interpelo: con tolerar la santurronería y temer al estado: ¿se cerrarán para siempre las puertas del infierno, como profería Volstead, el senador tocado por la luz que redactó la ley Seca en los Estados Unidos del 19?

¿Por qué no dejar, por ejemplo, que una muchacha de gran talento muera en su ley bebiendo después de haber caído y haberse levantado varias veces de su baile macabro? ¿Por qué no dejar en paz a Amy Winehouse, rubí del soul, con sus tres botellas de vodka, “dos grandes y una pequeña”, inerte, tendida sobre el piso de su habitación en Londres, Inglaterra, ella y sus 416 miligramos por decilitro de sangre contraídos después de tres semanas de abstinencia? ¿Por qué no beber todos, como ella, hasta la muerte, o fornicar hasta morir o comer hasta morir? ¿No es eso también libertad, otra faceta de la libertad, la que se reserva el gentil, el abnegado estado? Porque si hay alguien que beba, coma, fume o fornique hasta el fin ya no tendremos necesidad de defender su derecho, solo habrá que dejarle y cada uno a su camastro. Porque además de hacernos capaces de tolerar a los zopencos y no caer fulminados por el peso agobiante del estado, la muerte rondando en torno, ¿no proporciona también el alcohol mucho gozo y carcajada, muchas confesiones, enloquecedores romances arengados por su guía y desmayo? ¿No hay obras gigantes construidas en el triste diálogo con una copa de bourbon, no fueron también borrachos conspicuos Poe, Montgomery Clift, Dean Martin, Capote, Rubén Darío, todos ellos? Pues beber también es placer y herida del solitario, su necesidad, su enfermedad y su muerte, pues beber exacerba la sensibilidad y coloca al ser humano al borde de la culpa, en el cruce exacto entre la verdad, la estupidez y la locura, pues beber alcohol permite luchar contra la rutina con un sacacorchos tan simple como el no tener miedo a reconocerse solo y triste. Desconoce el hombre sobrio que la felicidad es el único estado sentimental paralelo a la desdicha, del mismo modo que le sucedía a un personaje de Fitzgerald cuyo camino hacia el alambique se iluminaba por el “deseo de mantener la vieja ilusión de que la verdad y la belleza están de alguna manera unidas”. Sí: la belleza, la felicidad y la tragedia pueden cantar al unísono, con la misma voz y en el mismo coro, con el tono silencioso o estentóreo de un ser humano hundido en el sofá. Eso, queridos todos, es enseñanza y práctica exclusiva del alcohol.

Los motociclistas terminan de irse, las piernas de sus roadies suntuosamente oprimidas por armaduras de cuero, la muchacha de lentejuelas recuerda que sus clientes habitan otro hemisferio, lejos, muy lejos de la inocencia, en el desguace del intercambio y la inmundicia, el arquitecto picado de tóxicos prefiere el camino más corto, un sendero químico: dormido reposa su deseo, corroído por los gusanos y la peste. Ha caído la república alcohólica de los Estados Unidos de América, rezan los diarios, todo se funde, cataclismos, imperio, soberbia, tempestad. Yo, zigzagueante, me dispongo a retornar al útero. La hora es importante, lo ha sido, la hora desde arriba en el Olimpo hasta la Tierra, como un rayo. Aquí, en Quito, en este país que no es país, en este pedazo de caliza de nombre evanescente en que los comercios cierran temprano y entre la niebla avanza un garrote, la monotonía, el tedio de nuevo.

La puerta de acero termina de arrollarse mientras la lluvia, incesante, golpea los tejados despidiendo un ruido áspero y absurdo, el único sonido. Áspero. Tan absurdo. —

—Otra copa, por favor.

—Disculpe señor: ya no se puede.

—Pero, ¿por qué no se puede?

—Es la hora, señor.

Había oído algo sobre la hora, algo que no recuerdo, algo de arriba. No me importa: pongo las monedas en manos del mozo. Seguiré, aunque veo cómo, una a una, las puertas de los comercios caen, se repliegan, puertas enrollables ásperas y absurdas, y en unos minutos me encuentro solo, despreciado por el ruido y la noche. Allá va el miedo, podría recordar, allá camina enfundado en cuerpos de muchachas que ríen aunque en verdad desfilen un hartazgo, una cierta depresión, allá va el miedo dispuesto a no despertar. Observo a los últimos, los fanfarrones de las Harley y sus roadies, a la prostituta que, ligera en su vestido de lentejuelas, engaña, coqueta, al estudiante que ha pagado cuatro margaritas, y extenderá todas las líneas a que ella lo incite, al arquitecto con voz de latón que en el último bar abierto del barrio de La Mariscal ansía alcanzar la cumbre entre las piernas de un camionero. Sentenciados por la bruma y la hora, los comercios de la plaza ruidosa de Quito cierran la boca, hacen silencio, se callan.

El estado desea que las puertas se enrollen áspera, absurdamente, pues quiere devolverte sano y salvo a casa, el estado te protege de “la maldad, la soledad, la barbarie, la ignorancia, el salvajismo”, por lo cual será difícil sortear su vigilancia: el estado es, a fin de cuentas, la seguridad. Solo en él puedes ser libre, solamente en su cuadrícula la libertad es permitida y santa; por fuera al hombre “no le hace ningún bien”, como también ha escrito Hobbes, ese digno pensador al servicio del estado, y lo más probable es que, si se le deja, refocile el ser humano en el barro como el marrano remilgado que puede llegar a ser. No tengas miedo, entonces, de reposar bajo el árbol del estado porque solo a él compete convertirse en tu guardián y garante. Esto equivale por completo a lo que dijo, vehemente y terrible, el teólogo de las almas inconformes: “dentro de la Revolución, todo, contra la Revolución, nada”, dentro del estado todo el provecho que seas capaz de recibir, policía, escuelas públicas, refinadas bibliotecas, agua entubada, fuera de él la abyección de las pasiones, el libre ejercicio de los instintos, la noche, la sumisión por el alcohol.

Ernest Hemingway decía que un hombre inteligente debe beber copiosamente para convivir con los necios. Quizá cuando dijo eso, si es que en verdad lo dijo, Hemingway estuviese haciendo libre uso de un egoísmo primitivo y nada más. Quizá se creyera demasiado listo para granjearse tamañas ínfulas. Aunque, si lo entendemos mejor, tal vez al noble Earnest le asistiera la razón al señalar que con demasiada frecuencia nos convertimos en cruzados de la estupidez. Para observarnos de cerca acaso lo mejor sea hacerlo brumosamente, tal vez de ese modo la aberración del hombre resulte menos evidente, más soportable si se la observa difuminada entre desvaríos. Acaso ésta sea una de las principales virtudes de andar bebido, mezclar la nítida particularidad de los necios con su amorfa generalidad, atentar contra la veracidad de lo fiable para que el hombre que soporta y está ebrio obtenga a cambio la sencilla bondad de la misericordia.

Así es que ahora ya puedo deciros, caballeros de las etiquetas, los brindis y el vómito: misericordiosos del mundo uníos porque vuestro será el reino de los cielos. Misericordiosos del mundo no olvidéis que el estado vela por vuestros intereses, apurad la copa misericordiosos de la Tierra que tenéis contados los minutos, levantad el codo y romped los vasos, verted la sopa sobre la espalda de vuestra anfitriona, besad a la criada, desmayaros en la caseta del perro —como bien lo hizo algún beodo, uno de los peores, Francis Scott Fitzgerald—, haced pronto el ridículo que el estado os cuida. Para defenderos de cualquier cosa el estado ya replica: contra la Revolución nada porque el primer derecho de la Revolución es el derecho a existir. Y frente al derecho de la Revolución de ser y existir, nadie —por cuanto la Revolución significa los intereses de la nación entera— puede alegar con razón un derecho contra ella, nadie, pregona el estado a los cuatro vientos, pues él aguardará ahí, taumaturgo y omnisciente, para ser el custodio. A fin de cuentas eres el benjamín que requiere de su cuidado para que en los albores de la nueva patria devenga el hombre nuevo que se anhelaba. “No puedes tomar aún tus propias decisiones”, murmura el estado, “la libertad te agobia, te fatiga, te conduce a la violencia y el desacuerdo”, advierte. Por ello has de dejar que te arrope al calor de su cordura y quizá puedas aprovechar tu cápsula de libertad como es debido. Deberás, haragán, mocosito, allanarte a sus métodos y practicar su liturgia. El estado levanta la voz, el estado recita su teología.

Ese fue el modo en que quise beber otra copa, pero la razón ilustre no lo permitió. Fue ese el modo en que supe que la hora protege la madrugada, que los días ordinarios se acortan para el bebedor sociable, que los fines de semana no han de ser mejores, y que el domingo, ay, el día más triste de la semana, es el claustro, la soledad, el suicidio de la vida mundana en la provincia. El estado te obliga a ser juicioso y casto, a quedarte quieto en nombre de ciertas aritméticas. Amurallado detrás del fortín del bien común, el ecónomo medieval exhibe cálculos como catapultas y maquilla dichas patrañas con su moral arbitraria, una, ni siquiera trina. Si le apetece, el individuo podría permanecer en la condición original de naturaleza, pero la moral del estado no va a aflojar la cuerda: la entelequia es totalitaria y argumenta beneficios en torno a la paz, la convivencia y la hospitalidad que él mismo desalienta porque son factores contrarios a su dominio cimentado en la guerra, la discordia y un aislamiento que gusta llamar, patéticamente, orgullo nacional. Se atreve a todo ello, la entelequia, de modo asaz despiadado porque su única razón, carnada y alimento eres tú.

A estas alturas quizás no falte el zoquete que diga que no se trata del estado sino del gobierno, acaso se atreva a asomar la cabeza. Subrayo: he dicho estado y no gobierno, ese ridículo epifenómeno del estado. Hay que padecer al estado y su monopolio de la fuerza porque nacemos y habitamos en él desde la cuna; el gobierno, no nos desesperemos, no es más que una aventura, un combate, un mal de noventa y nueve años. Es el estado el que, jactancioso de su fuerza, prohíbe y prescribe desde tiempos inmemoriales, aunque el gobierno no cese de rotar sus peones, los siervos que idean y alientan las peores causas, aquellos que reconocen en el monarca la gracia de la moral anhelada, aquellos a quienes el mismo estado no ha regalado su pedazo de libertad y justicia en el pasado, y ahora caminan resentidos y claman por venganza.

¿Quiénes aplauden en los graderíos? ¿El ángel autoritario, el hijo menor, el débil mental que obedece como un ciego los ucases dictados por el zar prieto, el nuevo y el viejo caudillo? ¿Los pacatos que encuentran sangre en el fondo de un martini sobre la barra de un bar? ¿Los sociólogos con sus máquinas de cálculo y su procaz aritmética en los dedos? La ciudad está llena de hombres buenos, de espíritus piadosos, de cerdos con ideales, la ciudad sobrevivirá al gobierno y quizá al estado, por ello, no hay que temer a la madrugada, no hay que hacer caso de los cívicos, de los teólogos, de los que comen hostias. ¿Tomarlos en serio en un mundo en que todos beben, se drogan, son pornógrafos, en el que todos estamos enfermos de ansiedad? ¿Ajustarnos a la prohibición, dejar que el cerco se estreche si todo está perdido? ¿Para qué? ¿Para liberarnos de la vid y la cebada por “traidoras a la patria y a la decencia” como plañía la Anti-Saloon League, manga de orates que promovieron la ley Seca en el norte tan distante? ¿Para “crear una nueva nación” donde “las cárceles y correccionales pronto quedarán vacíos”, donde “todos los hombres volverán a caminar erguidos, sonreirán todas las mujeres y reirán todos los niños”? Toscamente, yo interpelo: con tolerar la santurronería y temer al estado: ¿se cerrarán para siempre las puertas del infierno, como profería Volstead, el senador tocado por la luz que redactó la ley Seca en los Estados Unidos del 19?

¿Por qué no dejar, por ejemplo, que una muchacha de gran talento muera en su ley bebiendo después de haber caído y haberse levantado varias veces de su baile macabro? ¿Por qué no dejar en paz a Amy Winehouse, rubí del soul, con sus tres botellas de vodka, “dos grandes y una pequeña”, inerte, tendida sobre el piso de su habitación en Londres, Inglaterra, ella y sus 416 miligramos por decilitro de sangre contraídos después de tres semanas de abstinencia? ¿Por qué no beber todos, como ella, hasta la muerte, o fornicar hasta morir o comer hasta morir? ¿No es eso también libertad, otra faceta de la libertad, la que se reserva el gentil, el abnegado estado? Porque si hay alguien que beba, coma, fume o fornique hasta el fin ya no tendremos necesidad de defender su derecho, solo habrá que dejarle y cada uno a su camastro. Porque además de hacernos capaces de tolerar a los zopencos y no caer fulminados por el peso agobiante del estado, la muerte rondando en torno, ¿no proporciona también el alcohol mucho gozo y carcajada, muchas confesiones, enloquecedores romances arengados por su guía y desmayo? ¿No hay obras gigantes construidas en el triste diálogo con una copa de bourbon, no fueron también borrachos conspicuos Poe, Montgomery Clift, Dean Martin, Capote, Rubén Darío, todos ellos? Pues beber también es placer y herida del solitario, su necesidad, su enfermedad y su muerte, pues beber exacerba la sensibilidad y coloca al ser humano al borde de la culpa, en el cruce exacto entre la verdad, la estupidez y la locura, pues beber alcohol permite luchar contra la rutina con un sacacorchos tan simple como el no tener miedo a reconocerse solo y triste. Desconoce el hombre sobrio que la felicidad es el único estado sentimental paralelo a la desdicha, del mismo modo que le sucedía a un personaje de Fitzgerald cuyo camino hacia el alambique se iluminaba por el “deseo de mantener la vieja ilusión de que la verdad y la belleza están de alguna manera unidas”. Sí: la belleza, la felicidad y la tragedia pueden cantar al unísono, con la misma voz y en el mismo coro, con el tono silencioso o estentóreo de un ser humano hundido en el sofá. Eso, queridos todos, es enseñanza y práctica exclusiva del alcohol.

Los motociclistas terminan de irse, las piernas de sus roadies suntuosamente oprimidas por armaduras de cuero, la muchacha de lentejuelas recuerda que sus clientes habitan otro hemisferio, lejos, muy lejos de la inocencia, en el desguace del intercambio y la inmundicia, el arquitecto picado de tóxicos prefiere el camino más corto, un sendero químico: dormido reposa su deseo, corroído por los gusanos y la peste. Ha caído la república alcohólica de los Estados Unidos de América, rezan los diarios, todo se funde, cataclismos, imperio, soberbia, tempestad. Yo, zigzagueante, me dispongo a retornar al útero. La hora es importante, lo ha sido, la hora desde arriba en el Olimpo hasta la Tierra, como un rayo. Aquí, en Quito, en este país que no es país, en este pedazo de caliza de nombre evanescente en que los comercios cierran temprano y entre la niebla avanza un garrote, la monotonía, el tedio de nuevo.

La puerta de acero termina de arrollarse mientras la lluvia, incesante, golpea los tejados despidiendo un ruido áspero y absurdo, el único sonido. Áspero. Tan absurdo. —

Tuesday, February 28, 2012

La crítica (i)

La antigüedad, como cualquier otra categoría que suscite el interés del hombre, cuenta sin duda con devotos que la veneran no desde la razón sino desde el prejuicio. Algunos parecen admirar indiscriminadamente cualquier cosa preservada por el tiempo, sin tener en cuenta que, en ocasiones, el tiempo coopera con la suerte. Todos ellos están acaso más dispuestos a honrar las excelencias del pasado que las del presente, y sus mentes contemplan el genio a través de las sombras de la edad, como los ojos escudriñan el sol a través de un artefacto oscuro. El objetivo principal de la crítica es encontrar los defectos de los modernos y las virtudes de los antiguos: mientras un autor está vivo juzgamos su capacidad por la peor de sus actuaciones, y cuando está muerto, por la mejor.

Samuel Johnson

Samuel Johnson

Wednesday, January 25, 2012

Lecturas ii: El oficio

De mi vida allí recuerdo con particular interés dos experiencias peculiares. La primera me reveló el sentido de toda una concepción estética que con los años habría de influir, más por su sentido casi mágico que por su realidad objetiva, en mi propia obra. Era la perspectiva equívoca que Borromini había creado en el cortile del Palacio Spada. La impresión que me produjo esa pequeñísima galería artesonada en que está figurada una inmensa perspectiva rematada por una estatuilla me remite siempre a la idea de que, si bien el arte es, esencialmente, el producto de una actividad mágica, en su concepción intervienen muchas veces factores tan íntimamente ligados al concepto de técnica y de oficio que es necesario tener en cuenta esto para poder establecer de una manera precisa los límites que separan estas dos concepciones. La realidad misma, como lo prueba ese hecho arquitectónico casi banal, es susceptible tanto de ser recreada como de ser modificada substancialmente por los procedimientos de que dispone el artista y este hecho informa de una manera certera la diferencia exacta que existe entre él y el crítico. Mientras el artista ama confundir en su obra esos límites, el otro se empecina en elucidarlos. Ante el capricho arquitectónico de Borromini el crítico se desentiende de la profundidad y de la grandeza de ese espacio interminable para percibir, de inmediato si es perspicaz, los elementos con los que el arquitecto ha conseguido amplificar lo que para él sigue siendo un espacio minúsculo.

Salvador Elizondo

Salvador Elizondo

Saturday, January 14, 2012

Concreción, claridad, eficacia, maestría (I): Benjamin Black

Pasó media hora antes de que llegara Jimmy. Lo vio por la ventana bajar a saltos las escaleras y le sorprendió como siempre su ligereza, una persona en miniatura, más bien un colegial arrugado que un hombre de verdad. Llevaba un impermeable de plástico transparente, del color de la tinta aguada. Tenía el cabello rojizo y ralo, la cara pecosa, y siempre iba desaliñado, como si hubiera dormido sin quitarse la ropa y se acabara de levantar de repente. Prendía un cigarrillo con una cerilla cuando entró por la puerta. La vio y se acercó a su mesa, sentándose enseguida y aplastando el impermeable en forma de pelota que colocó bajo la silla. Jimmy todo lo hacía deprisa, como si cada instante fuera la hora tope de entrega a la que tanto temía no llegar.

—Bueno, Phoebe —dijo—. ¿Qué pasa?

Tenía brillos de humedad en el cabello, por lo general inerte. El cuello de la chaqueta de pana marrón ostentaba una mínima nevada de caspa, y cuando se adelantó sobre la mesa a ella le llegó su aliento, que olía a tabaco rancio. Sin embargo tenía la sonrisa más dulce del mundo, siempre sorprendente por el modo en que le iluminaba ese rostro comprimido, pequeño, vivo. Una de las cosas que más le divertían era fingir que estaba enamorado de Phoebe, y teatralmente se quejaba ante todo el que quisiera escucharle diciendo que era una mujer cruel, de duro corazón, pues se negaba de plano a concederle el más mínimo avance en sus pretensiones.

En busca de April, Benjamin "Banville" Black

—Bueno, Phoebe —dijo—. ¿Qué pasa?

Tenía brillos de humedad en el cabello, por lo general inerte. El cuello de la chaqueta de pana marrón ostentaba una mínima nevada de caspa, y cuando se adelantó sobre la mesa a ella le llegó su aliento, que olía a tabaco rancio. Sin embargo tenía la sonrisa más dulce del mundo, siempre sorprendente por el modo en que le iluminaba ese rostro comprimido, pequeño, vivo. Una de las cosas que más le divertían era fingir que estaba enamorado de Phoebe, y teatralmente se quejaba ante todo el que quisiera escucharle diciendo que era una mujer cruel, de duro corazón, pues se negaba de plano a concederle el más mínimo avance en sus pretensiones.

En busca de April, Benjamin "Banville" Black

Thursday, December 29, 2011

Saturday, December 24, 2011

Lecturas i: El oficio

Si trabajas en la banca o si pilotas una aeronave, sabes que, después de haber alcanzado un grado sustancial de pericia, tienes más o menos garantizado un beneficio o un aterrizaje seguro, mientras que en el ámbito de la escritura lo que acumulas no es pericia, sino incertidumbres, que constituyen pura y simplemente otra forma de llamar el oficio. En esa esfera, en la que la pericia es una forma de granjearse la fatalidad, los conceptos de adolescencia y madurez se confunden y el estado de ánimo más frecuente es el pánico. Por eso, si recurriese a la cronología o a cualquier cosa que sugiera un proceso lineal, mentiría. Una escuela es una fábrica es un poema es una cárcel es la academia es el aburrimiento, con ráfagas de pánico.

Joseph Brodsky

Joseph Brodsky

Thursday, December 22, 2011

Tuesday, November 22, 2011

La voluntad bárbara

"El novelista debe combatir su talento

adolescente y aprender

cómo ser llano y torpe, el nuevo don

de vivir entre sus personajes sin llamar la atención"

Auden

adolescente y aprender

cómo ser llano y torpe, el nuevo don

de vivir entre sus personajes sin llamar la atención"

Auden

Sunday, November 20, 2011

Wednesday, November 16, 2011

Dedal o Dédalo

1 Hace semanas ronda mi cabeza la idea de fundar un comercio, el único que podría emprender dado mi nulo olfato mercantil: montar una sastrería.

Quizá esta idea no sea tan descabellada si se atiende a los ancestros: mi abuelo fue sastre y mi tío lo es, mis tías Luz y Ana consumieron su vida en una fábrica de pullovers mientras de niño yo acompañaba a mi madre al taller de la costurera y era alcanzado por el hechizo de la maquinaria y las telas. También puedo ufanarme de que, con su talante compuesto y discreto, mi padre me revelase la incontrovertible persuasión de traje y corbata a la hora de ir al espejo, y de que a mi modo también yo sea un sastre, sin aguja, tijeras e hilo, pero sastre al fin y al cabo. Porque, en suma, ¿qué es un sastre? No más que un artesano que conoce lo que conviene al porte y personalidad de su cliente, a su fatalidad y su gracia, un consejero del gusto cuya fortuna reside en apretar el dedal allí donde el resto no tiene la destreza para hacerlo. Admiro la capacidad de cualquiera que sepa ejercer bien un oficio, la paciente acumulación de mínimos saberes que surten un efecto novedoso e inesperado. Entre novelistas y cuentistas, por ejemplo, aprecio la paciente ejecución de un artesano, su repertorio de trucos aprendidos con serenidad y gracia, su orfebrería tan lejana de la presunción y el falso desafío que con frecuencia identifican al experimentador atarantado: valoro la impecable ejecución de un Graham Greene o un Pérez Reverte por encima de los enredos y dislates sin atino ni concierto que la mayoría de las veces lastran las páginas de Juan Goytisolo o Saramago. Y es que el oficio de sastre esconde el encantador matrimonio entre costumbres que se repiten y adoptan el nombre de tendencias y la prevención acerca de su consumo. En otras palabras, compete a nuestro sencillo artesano sometido a los vaivenes de una moda lejana, imposible y retardada la mayoría de las veces, arbitrar el consumo de sus adeptos y a ellos mismos moldearlos a su criterio y graciosa semejanza. Quizá el día del juicio final ésta sea la mejor defensa de un sastre ante el Altísimo, el haber servido de catalizador entre el mundo que llega (aunque sea por efecto de un eterno retorno) y el capricho que se aferra bajo el alero del pasado, tocado con la careta del llamado gusto personal.

En consecuencia el sastre ha de negociar con las tendencias para ofrecer algo a su habitúe, algo que sea consumible y engarce al ataviado con su ciudad, su presente, su cuenta bancaria y su calle. Como cualquier artesano el sastre cederá parte de su soberanía —sabiduría, experiencia y consejo— para desarrollar un oficio en favor del tranquilo sueño de su arropado.

Intentaré ilustrar esto con un ejemplo: durante años, Loachamín, mi sastre, cosió varios trajes para mí y en todo ese tiempo trabajó siempre con moderada paciencia, mecánica y vegetativamente, hasta el día en que solicité algo distinto. Cuando ello ocurrió y le pedí que imaginara un bolsillo secreto, un chaleco de frac o unas charreteras —aquello que es extemporáneo— o que entallara la chaqueta de un traje, angostara sus solapas, las perneras, y redujera el número de botones —lo contemporáneo—, llegué a conocerlo de veras. Cuando le exigí que desobedeciera la costumbre y caminara con libertad capté de cuerpo entero al artesano que Loachamín es, un pozo de sabiduría práctica:

—¿Cómo se llama este arreglo en la espalda de la chaqueta? —en mi mano sostengo una instantánea de Clark Gable en Mogambo.

—Fuelle. Se llama fuelle.

—Es lo que quiero, maestro. Un fuelle es lo que deseo.

La sonrisa en sus ojos achinados, su alegría instantánea delataron que había activado el dispositivo para que olvidara, al menos por unos días, el tedio impuesto por la repetición de un molde, que dejara, por un instante al menos, de morir para que sus pacientes vivieran. Había cedido mi tranquilidad devolviéndole parte de su gobierno, había mitigado su servidumbre cotidiana por otra menos frecuente aunque similar en impaciencia y desconocimiento del perdón. No obstante, el sastre había entendido: su condición de árbitro siempre ha de ser inversamente proporcional a su libertad como artesano. Si el sastre quiere atender al dictamen de su oficio, la tradición de su taller, su técnica y secretos, saludable es que mantenga a raya el apetito didáctico afianzado a costa de ofertar lo disponible (las tendencias, la moda de temporadas pasadas) a la razón conservadora de su cartera de clientes. Si por el contrario su intención es ser un artesano conocido, de haberes acaso, deberá olvidar de una vez por todas su acervo. Clientes como yo son la ponzoña de este tipo de sastre.

2 Dicho esto, me queda armar el taller con un Loachamín sabio y egoísta al mando. Con un par de grandes mesas de trabajo y tres o cuatro máquinas de coser quisiera que mi local respondiera a un nombre eufónico, algo o menos fortuito que los títulos regulares de esta clase de establecimiento, que suelen responder ora al apellido del propietario (Sastrería Pinto), ora a coordenadas geográficas evidentes (Sastrería Quito, Río de Janeiro, Nueva York) o al clamor por la elegancia y el refinamiento (Gentleman). Me bastaría un nombre connotativo del oficio que espolvoree una pizca de intriga sobre el interés del cliente. Me gustaría ver dibujado un:

DEDAL - O - DÉDALO

en marquesina de luces doradas sobre la puerta y creo que con ese nombre podría esforzarme y echar a andar esta empresa.

Lo primero que el sastre con el ojo puesto en su antiguo oficio podría elevar como precaución universal es que, desde los tiempos de Balzac, solamente la aristocracia, la clase social que ha muerto, puede desfilar la ropa como si el cuerpo se moviera desnudo y representase un acto correspondiente a natura. Los burgueses siempre lo harán desde la envidia, la emulación y el deseo, es decir, como lo apuntaba Georg Simmel, desde la descomposición de la moda, desde la impostura. Ello obedece a la creación misma de la moda a manos de los nobles en las cortes: para el noble se trata de un ejercicio y un uso consuetudinario, la reiteración de un rito ejecutado por padres, abuelos y tatarabuelos. La antigüedad suele conferir carta de legitimación a ciertos usos, uno de los cuales es el porte; en su antigüedad es posible descubrir el árbol del refinamiento de chaqués, fulares, pecheras o bastones. El resto de los mortales, pensará el sastre, no existe para el vestir elegante. Cualquier ejercicio que el plebeyo practique será obra de imitación, disgregación y atentado contra la unidad del concepto de la clase elegante, esto es, de la cohesión del vestir aristocrático. Al tercer estado no le queda más, entonces, que imitar.

Arbitrado lo anterior y dirigiéndose ya a un público por completo plebeyo imagino que el sastre añadirá algo: “puede entenderse que existe una contradicción latente y acaso sin resolución en el hecho de que el contumaz imitador intente diferenciarse, distinguirse, en el seguimiento de un modelo que lo resguarda, que quiera ser uno y distinto siguiendo el camino de otro situado sobre y delante de él, que intente apartarse del rebaño mediante el recurso de la calca”. El plebeyo debe, señala Loachamín, “escapar de tal impasse convirtiéndose en amo de lo nuevo aunque sea esclavo de la costumbre”. A su entender el plebeyo podrá llegar a dominar lo inesperado, a proveer de nuevos efectos a un hecho conocido separándose lo más posible del Otro cuyo fin es colonizarlo y devorarlo, y lo nuevo le permitirá efectuar un salto protegido por la red de lo antiguo. Jamás el hombre ordinario se distinguirá en el sentido de ser único y abrir una secuela, pero al menos se lo verá, al menos su silueta se recortará: el imitador puede ser distinguible pero jamás distinguido. Dominar lo inesperado le permitirá soportar el peso demoledor de la costumbre, a pesar de que ésta siempre dicte la última palabra. Es el precio que la plebe debe pagar por ir vestida.

3 Para ser distinguible, consigna del hombre contemporáneo es abrazar el cambio y cultivar un espíritu abierto, la aceptación plena de lo novedoso. En ese sentido el hombre actual es un hombre moderno: innovador, cambiante y crítico. Esta es la llave maestra de cualquier arbitrio sobre el ropero masculino. Sin ella, cualquier reflexión podría ser derrocada. Arbitraremos, en consecuencia, bajo la égida de lo nuevo.

I

El vestuario es la segunda piel del hombre, la piel del deseo, piel que recubre el manto que interpreta el deseo.

II

La piel del deseo es naturaleza redomada, la antítesis de lo social. La piel del deseo permite el entronque entre el hombre singular y el hombre masa.

III

El hombre de hoy combina, no unifica. La combinación de prendas, texturas y colores es testimonio de su individuación.

IV

Modalidades de combinación. Primero los colores de familias consanguíneas. Segundo los colores de familias afines. Tercero los colores de familias enemigas. Cuarto los colores riesgosamente parecidos. Quinto los colores que la costumbre y el prejuicio ha desunido.

V

Trayectoria de la combinación. La combinación va de lo compaginable a lo que acusa ruptura, y de la ruptura a lo que se compagina. La infancia de la combinación es la armonía, su madurez el contraste, y la vejez, su honorable vejez, la desarmonía, lo feo, lo chocante.

VI

Treinta años tiene el hombre para enseñarse a combinar las prendas, treinta años para templar o exacerbar camisa, chaleco y pantalón, treinta, el tiempo que el individuo gasta en memorizar cualquier rutina, la vida que le es obsequiada antes de hacerse viejo. A partir de esa edad el hombre camina inexorablemente a la unidad, hacia la ostentación del traje como un overol proletario. A partir de esa edad el hombre retorna a la unidad compacta de la naturaleza previsible y anti-creativa.

VII

Que una pieza desbroce el sendero de las otras es la ventana para compaginarlas una mañana. A continuación debe ejecutarse el axioma que versa sobre la ausencia de temor y el espíritu abierto. Cuando desaparece el miedo, las rayas hacen juego con los cuadros y ello valida el precepto quinto en su parte final. Fealdad y valor demuestran que lo inesperado y singular prevalecen.

VIII

Aunque resulte curioso, a cierta edad el chaleco provee al atuendo masculino de un equilibrio y una contención ajena al derroche. Aunque sea inaceptable a primera vista, en determinada época de la vida la acumulación de factores contribuye a la síntesis en lugar de alimentar el despilfarro. Oro, plata, ónix nos dicen mucho cuando adornan la segunda piel de un caballero. El secreto es el siguiente: la vejez otorga licencia y oficio para el crimen, la impunidad y lo invisible. Amparándose en el rito, cierto tipo de vejez repliega los factores. Ante los surcos en su rostro, ellos se amedrentan y obedecen.

IX

Sospechar de lo nuevo como si fuese anticuado y explorar lo viejo como si del futuro se tratase es el modelo de tregua a ser firmada con la costumbre. La época en que uno se inspira, el lugar en que hurta las ideas, la figura a quien emula —Byron, Wilde, Fitzgerald, Porfirio Rubirosa— son variables que permiten luchar con la tradición. Refinarlas y ejercer el derecho a desechar y acoger, el derecho al discernimiento, es el privilegio que la libertad regala a sus pares, criaturas que no conocerán más decoro que el espectro de la elegancia.

X

De igual manera que es preciso desterrar vaqueros, camisas de manga corta, zapatos con suelas de goma y trajes azul marino sin rayas (atavío universal del político, esa escoria), de la misma forma hay que preservar la corbata, defenderla con igual tesón romántico que el aplicado a defender el sombrero, con igual fatalidad y premonición de fracaso. No podría ser de otro modo si la apuesta del plebeyo es jugar con lo imposible.

No es éste, como ustedes pueden ver, un tratado. Es el arbitrio parcial de un déspota, como a su manera también lo es el refinamiento y la clase. Razonar sobre el vestir no deja de ser inútil porque, o se es preceptivo y despótico, o se divaga y teoriza, postizos gratuitos de lo inelegante. Vestir es, ante todo, una praxis.

Lo dicho involucra un dilema estrictamente masculino: el hombre piensa los procesos, la mujer los ejecuta. Como ven, abrir una sastrería puede ser el sueño de un hombre. Confórmese el varón, entonces, con el arbitrio. Pero ya que cuento con el sastre, acaso la palma de una esposa pueda transformar el viento en un árbol.

Manos a la obra, Alejandra. —

Labels:

octubre de 2011,

Publicado en Diners

Friday, September 30, 2011

La investigación literaria como relato policial

Presentación de Cuadernos "A pie de página" 3: Gonzalo Zaldumbide (editor Gustavo Salazar)

Hace un par de semanas Gustavo me invitó a presentar este trabajo y yo leía un afortunado ensayo de Hugo Hiriart sobre Alfonso Reyes y su poca suerte ante la posteridad literaria. En ese extenso y minucioso artículo, el mexicano Hiriart sospecha que la razón por la cual Reyes no perdura en la memoria de nuestros contemporáneos obedece a que su genio está desperdigado en una obra acaso demasiado amplia, diseminadas sus obsesiones en una variedad de temas entre los cuales se mueve con una actitud generosa, aunque nunca próxima a la sentencia o la arbitrariedad. Ocurre que Reyes rebosa simpatía con su interlocutor y jamás emite dictamen: gentil siempre, siempre buen tertuliano, Reyes es el buen entendedor; ante todo, un intelectual diplomático. La desgracia que no le ha permitido sostenerse en el panteón —o en el canon si se prefiere—, sostiene Hiriart, es no haber dado con un libro emblemático que identificara su genio ante las generaciones posteriores y conectara su refinado estilo con la trascendencia. No existe ese volumen del Reyes esencial como sí podemos encontrar un Borges condensado, compacto, representativo, en las páginas de El Aleph o de Otras inquisiciones, no encontramos ese Reyes primordial en Visión de Anahuác, Retratos reales e imaginarios o en México en una nuez. Por ello, lamenta Hiriart, es arduo, si no imposible, recomendar su lectura a un extranjero a la lengua española, a causa de la ausencia de un Reyes cristalizado en libro. Queda, entonces, al amante de su obra recomendar leerla entera si es preciso formarse una idea sobre ella.

***

No he leído la obra entera de Gonzalo Zaldumbide, pero sí me he movido con deleite a través de sus Páginas, en particular aquellas dedicadas a Rodó, las Vicisitudes del descastamiento (reflexiones éstas, indispensables para quien, siendo escritor en estas tierras o queriendo serlo, emprenda la aventura europea y deba pagar peaje a causa de su empeño), su Significado de España en América, las cartas seleccionadas por Gustavo y Efraín Villacís y por otros derroteros. Ahora llega este opúsculo editado y comentado por Gustavo Salazar, acerca del cual debo decir que se trata de un estupendo pórtico a la obra de Zaldumbide, dado sus hallazgos críticos y la valiosa correspondencia del escritor con sus pares, recogida con parsimonia e inteligente habilidad. Esto no puede dejar indiferente al lector más joven: Zaldumbide dialoga con los grandes de su tiempo y ellos invariablemente reconocen penetración, brillantez y elegancia en los ensayos críticos del ecuatoriano. De Alfonso Reyes a César Vallejo, de José Enrique Rodó a Jaime Torres Bodet pasando por Gabriela Mistral, Rafael Cansinos Assens, José Vasconcelos o Julio Torri, y por supuesto, Alfredo Gangotena, Gonzalo Escudero y Benjamín Carrión, vemos a Zaldumbide moverse como pez en el agua por los territorios de la creación y la opinión literaria en la primera mitad del siglo XX. Este hecho, la consumación de un verdadero cosmopolitismo, actitud que no admite peajes para la inteligencia literaria, interesa por sí solo y da fe de un espíritu de alto roce intelectual. Su soltura y talento para la conversación y su vocación crítica hacen de Zaldumbide una figura importante para el lector contemporáneo. En este sentido, Zaldumbide es el feliz interlocutor de nuestro genial conversador proscrito del Olimpo, Alfonso Reyes. Así, como ocurriese en el París de los años veinte y treinta del siglo XX, don Alfonso y don Gonzalo se dan la mano.

***

Hará un par de meses que adquirí un libro cuya versión cinematográfica siempre me inquietó: El inocente de Gabriele D’Annunzio. Lo leí y constaté que la malsana voluptuosidad de la cinta dirigida por Luchino Visconti habita ya en los rincones de la novela de D’Annunzio. Quedé sobrecogido por la coincidencia de factores malditos, románticamente malditos, entre el film que había visto por vez primera hace tiempo y la novela que acababa de leer.

***

Tras la lectura del opúsculo de Gustavo sobre Gonzalo Zaldumbide, ha llamado mi atención, además de cierto contagioso brío en la prosa de quienes se dan cita en estas páginas, aparte de la exaltación y el rubor sanguíneo de unos personajes esperanzados, ajenos por completo al desánimo contemporáneo, ha llamado mi atención, digo, la definitiva unanimidad de esas voces críticas en contra del romanticismo y a favor de un clasicismo realista y objetivo. Todos los críticos citados en el opúsculo dan la bienvenida a un realismo al parecer necesario ofreciendo su peor cara al anticuado romanticismo: Pedro Henríquez Ureña, Ventura García Calderón, José Enrique Rodó son sorprendidos por el lector de estas páginas luchando contra el romanticismo de una forma acaso similar a como nos sorprendiéramos a nosotros mismos luchando, si el desdoblamiento fuera admitido, contra el cansado realismo de factura clásica cien años más tarde. Zaldumbide, por ejemplo, es taxativo a la hora de tomar partido por el “espíritu clásico”, “esa fuerte trabazón interior que encadena todas las partes de la obra haciendo de ella un todo sólido… El continuo criterio de perfección y de verdad puesto en todos los momentos. Racine…” Y aun es tajante con los clásicos españoles, que “no son tan clásicos verdaderamente” y en los que “se advierte… partes desprendidas, momentos de pura fantasía, de romanticismo…” Ventura García Calderón comparte la opinión de Zaldumbide cuando escribe “En la literatura española, como en la vida de su mejor ingenio, el Quijote parece el minuto de equilibrio entre un romanticismo sin médula y un realismo que podría ser soez”. Sin embargo, sospecho que detrás de estas invectivas contra el modo de ser anterior del discurso literario se esconde una valoración implícita: si algo dejó el romanticismo a los modernos sin duda ello fue la espontaneidad y el atesoramiento del genio por sobre la fijeza y el control inherentes a la forma clásica. Creo oír un latido desganado y aprensivo cuando Zaldumbide escribe “momentos de pura fantasía”, “de romanticismo” o cuando García Calderón gime a causa de ese “romanticismo sin médula”. Naturalmente no es el momento ni el espacio para desentrañar, ni siquiera formular intrincados problemas que atañen a la naturaleza misma de las formas artísticas, menos cuando estamos aquí para presentar y recibir el opúsculo de Gustavo Salazar. Solo me permitiré recordar algo, la distinción que trazaba Borges entre el lenguaje expresivo de los románticos y el no expresivo correspondiente a los clásicos. Solo me permitiré pensar que pudiese ser una antesala para leer al Zaldumbide de las Páginas y de los depurados ensayos críticos, pero también para leer o releer Égloga trágica, su novela publicada en fecha tan tardía como 1956.

***

No menos asombro que este apunte sobre románticos y clásicos me ha causado el hecho de que Zaldumbide haya dedicado un volumen entero al examen de la obra del autor de El Inocente, novela maldita que recientemente he leído, La evolución de Gabriele D’Annunzio. Enterarme de la existencia de este libro a través del folleto de Gustavo Salazar, me ha provocado escalofríos y ansiedad por encontrar el volumen y devorarlo. Saber de la existencia de La evolución de Gabriele D’Annunzio de Gonzalo Zaldumbide, autor a quien conozco y he leído fragmentariamente, me inquieta y, por qué no decirlo, me llena de temor. Porque el enlazamiento, la relación entre unas cosas y otras, corresponde, va correspondiendo, al campo del azar y la contingencia que son, por fuerza, misteriosos y dignos de respeto. El caso del romanticismo, por ejemplo: venía yo empapándome acerca de este tema hace un lustro y encuentro ahora pistas en el folleto de Gustavo sobre que apenas hace cien años considerarse abiertamente romántico en un tiempo de ánimo crispado y transición era similar a hoy en día declararse un realista social, es decir, algo descabellado que puede ser hilarante. Y es que, debo decirlo, las formas son históricas y las formas literarias lo son, tienen vida, correspondencia con las necesidades del espíritu humano y advierten un declive, su desvanecimiento. Sin embargo, y esto es lo más interesante y curioso, esas formas no se extinguen de raíz sino que, en ocasiones, habitan un cuerpo que ya muestra otro aspecto. A esto me refería cuando propuse una entrada para leer a Gonzalo Zaldumbide, a partir de lo expresivo de quien se declara romántico o desde lo contenido de quien opta por lo clásico. La trama de Égloga trágica, por ejemplo, es evidentemente romántica, romántica a la manera de Chateaubriand o de Nerval, pero el trabajo de cristalería que el narrador realiza lucha por controlar el desbocado despliegue al que su trama convoca, a sus “partes desprendidas”, sus “momentos de pura fantasía”, al “romanticismo” implícito. Paradójico aparentemente puede resultar entonces que en sus ensayos Zaldumbide sea el contradictor del Zaldumbide novelista: en la arena de la crítica propendió a controlar la exaltación del entusiasta, a la manera de los clásicos, a no dejarse llevar por un temperamento febril (como lo haría, como lo hizo, Benjamín Carrión, por ejemplo) que, a la postre, lo llevara a sumergirse en una chata condescendencia. El Zaldumbide ensayista sabe bien distinguir el entusiasmo con que se lee y se examina, distinguirlo de la exaltación afiebrada. Su temperamento reflexivo sin lugar a dudas podría situarlo en el centro del canon nativo pero, de la misma manera que ocurriera con su colega en la diplomacia y en la pluma, Alfonso Reyes, su pasión por el estilo, por la cordialidad en la expresión y la naturaleza persuasiva y la hechicería de las ideas no le permitieron dar con un libro representativo que pudiera descansar en la refulgente estantería de ese canon. Zaldumbide, al igual que Reyes, creo, ha sido lamentablemente despreciado por la perduración literaria.

***